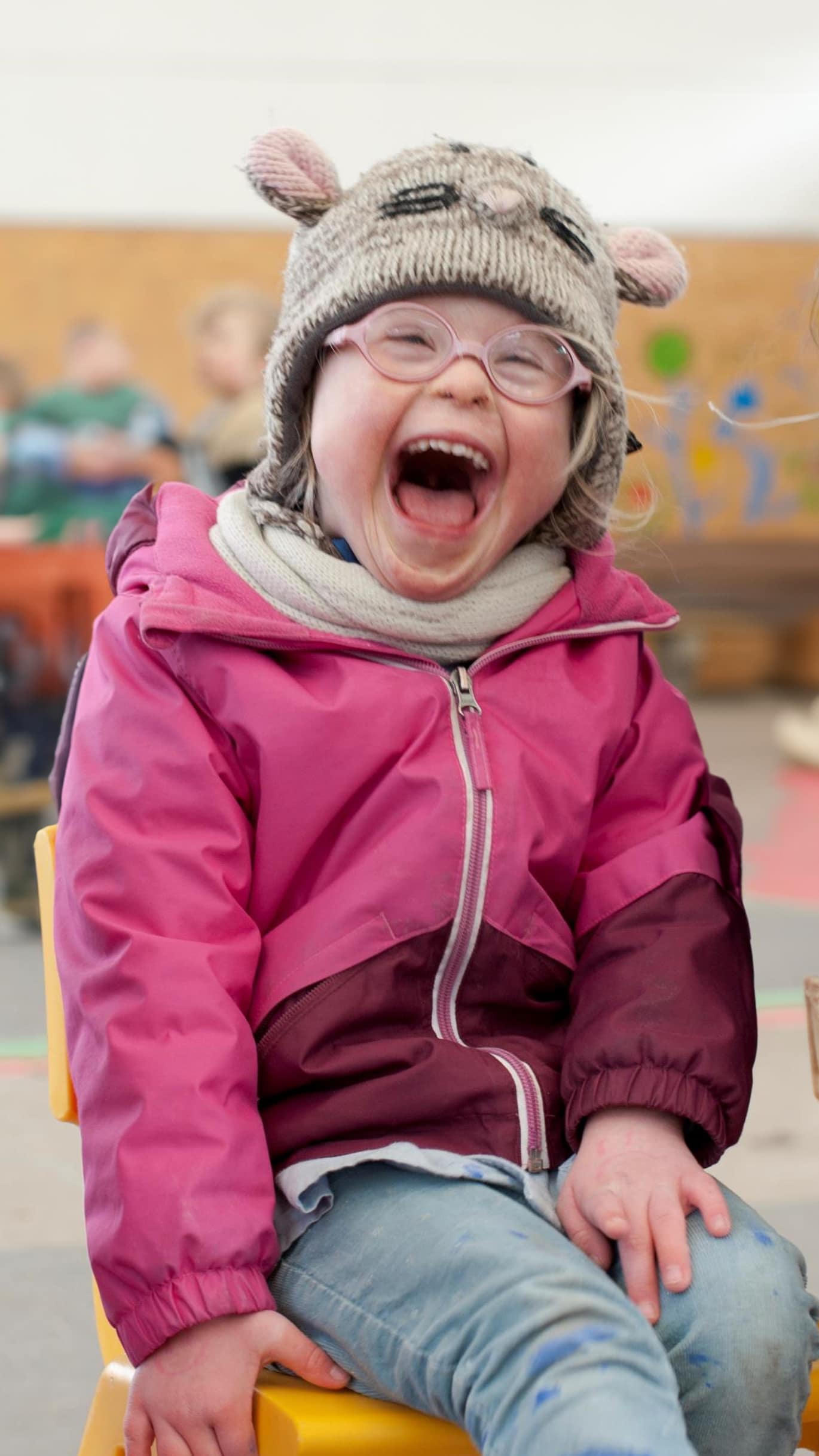

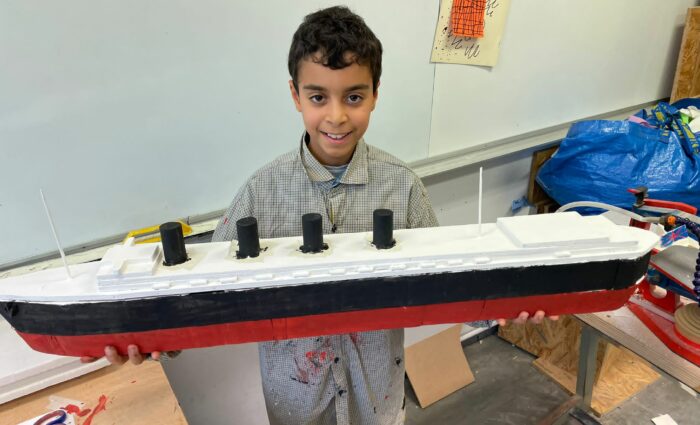

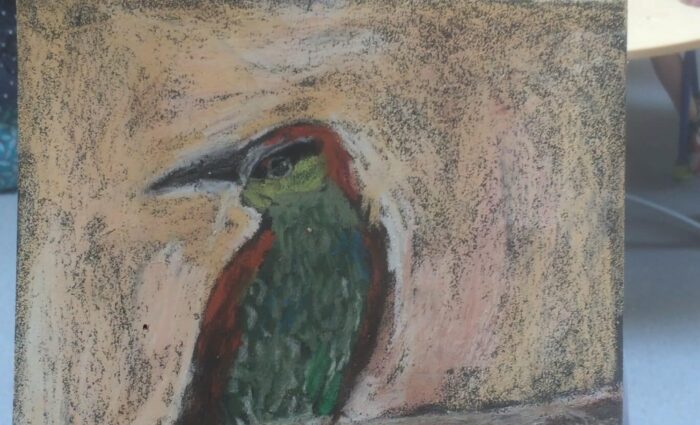

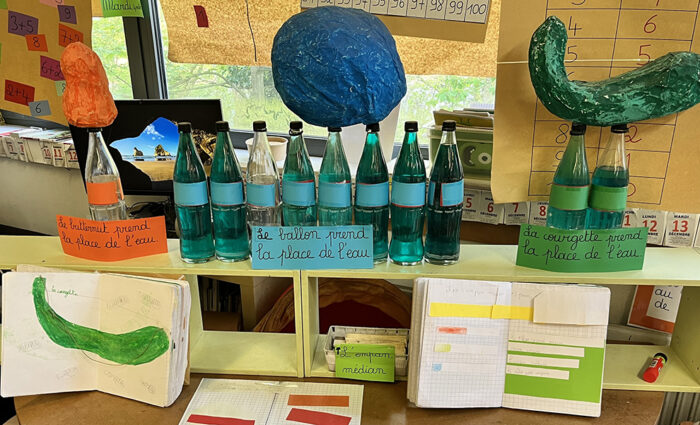

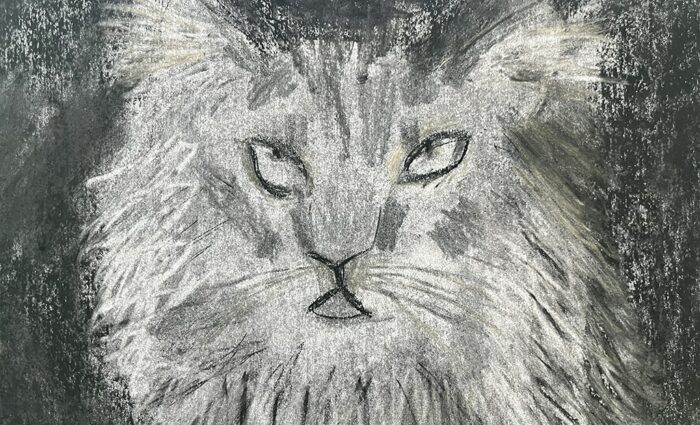

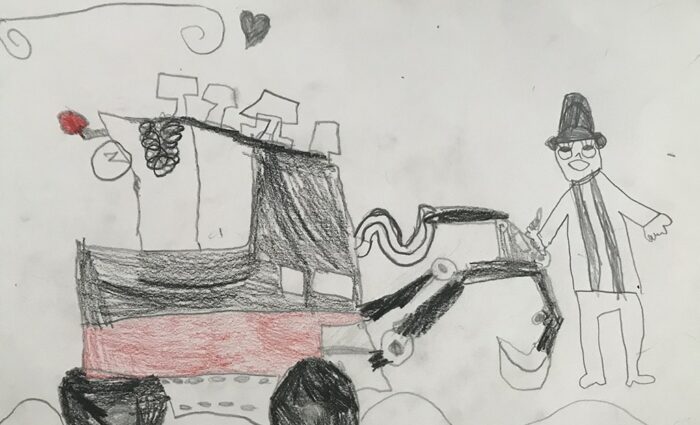

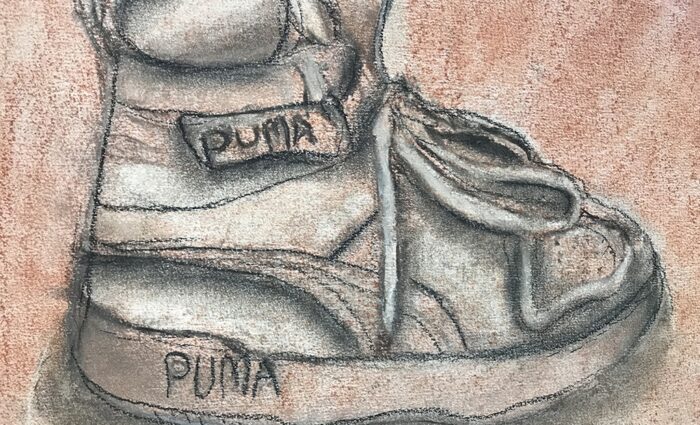

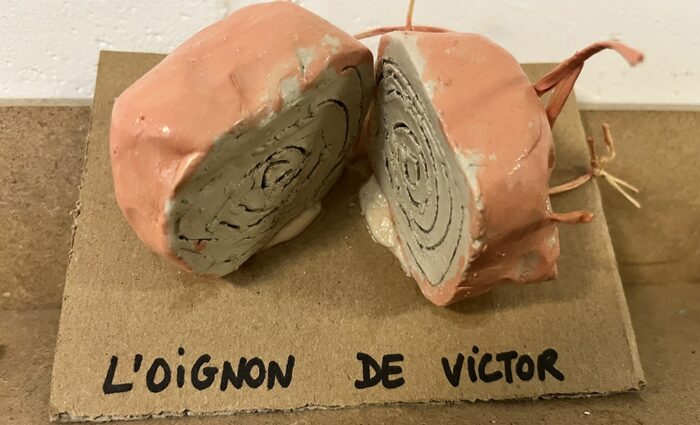

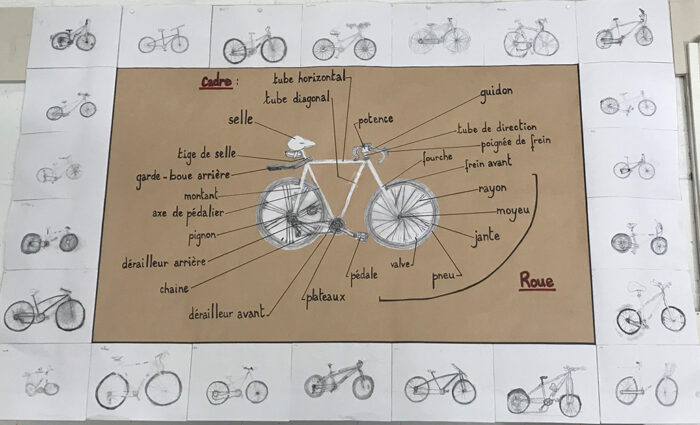

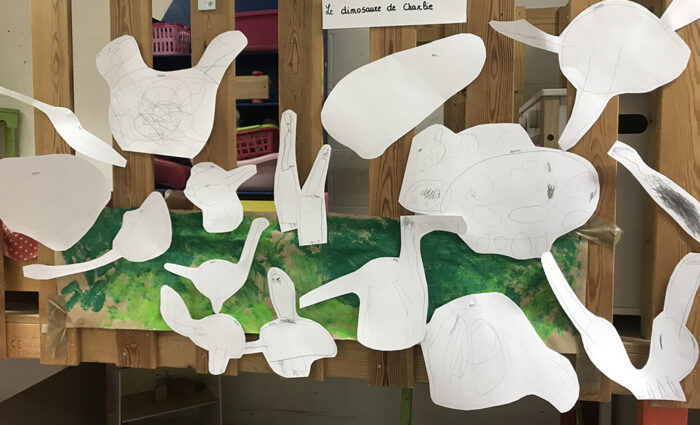

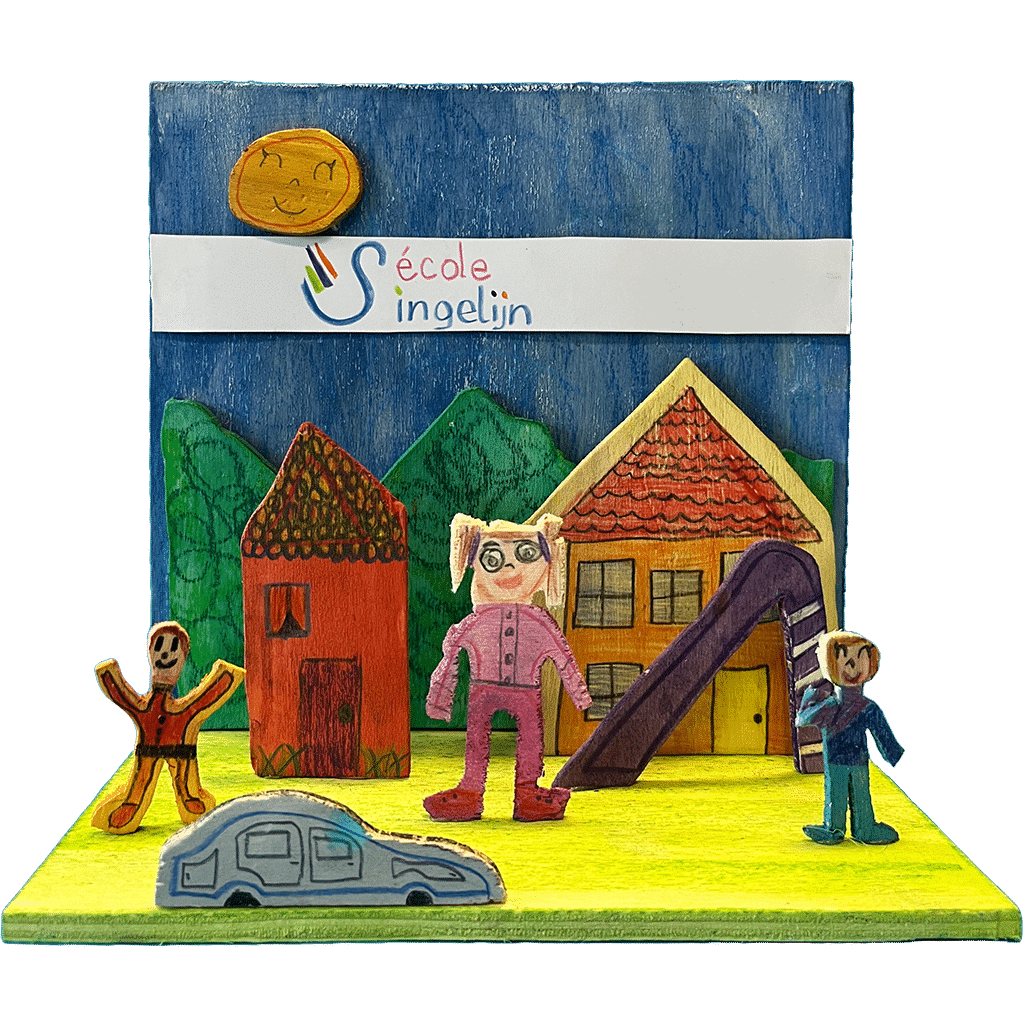

L’expression concrète au service des apprentissages.

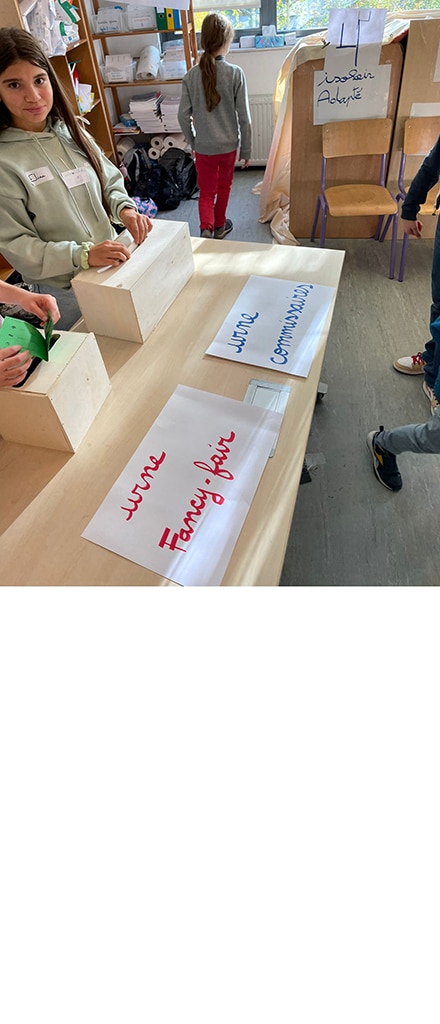

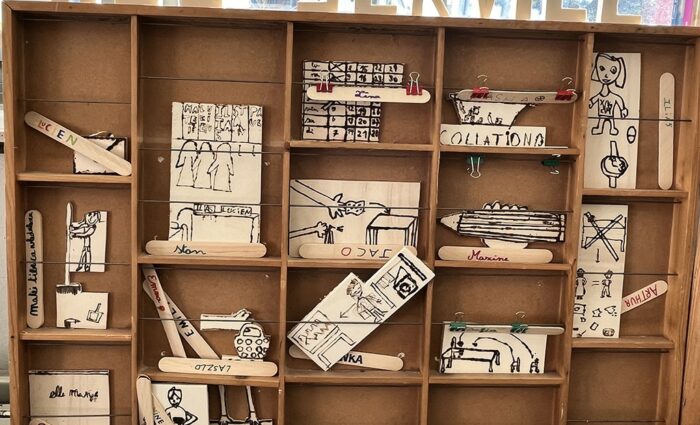

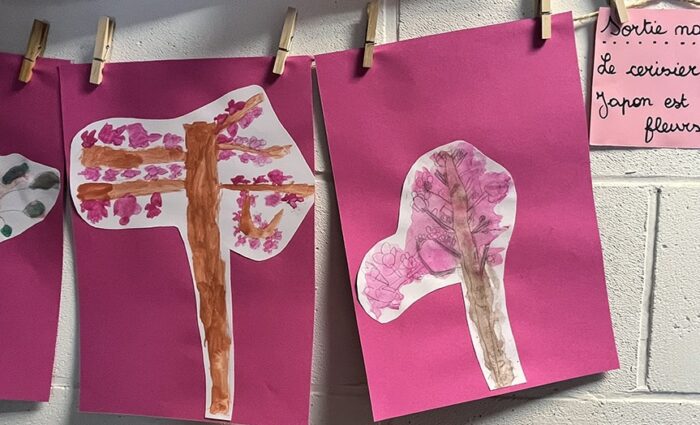

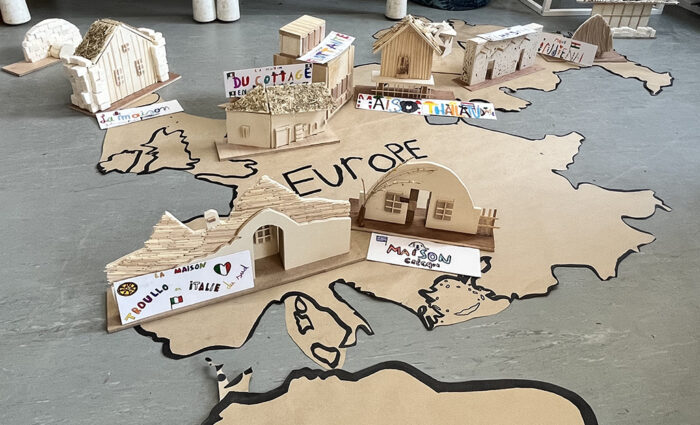

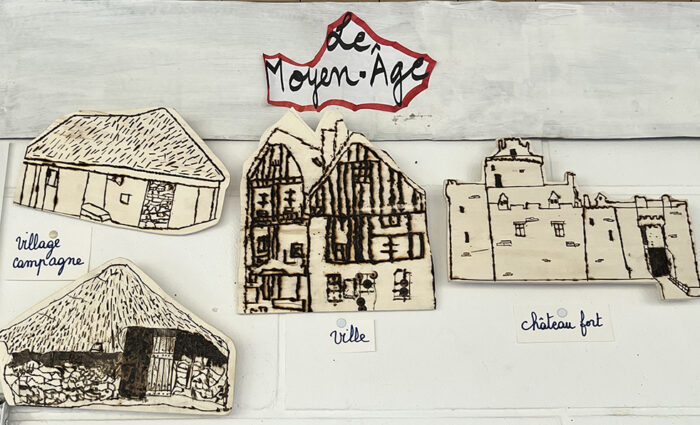

Au sein de notre école, nous valorisons la créativité et l’expression concrète en mettant en place des activités artistiques enrichissantes. Ces initiatives visent à offrir aux enfants l’opportunité de s’engager dans des activités manuelles, favorisant ainsi le développement de leurs compétences pratiques. Parallèlement, nous croyons fermement que l’expression concrète peut également être un catalyseur puissant pour les apprentissages. En encourageant les élèves à matérialiser leurs idées et émotions, nous créons un environnement où les travaux manuels deviennent un moyen précieux d’exploration, d’apprentissage et d’épanouissement.

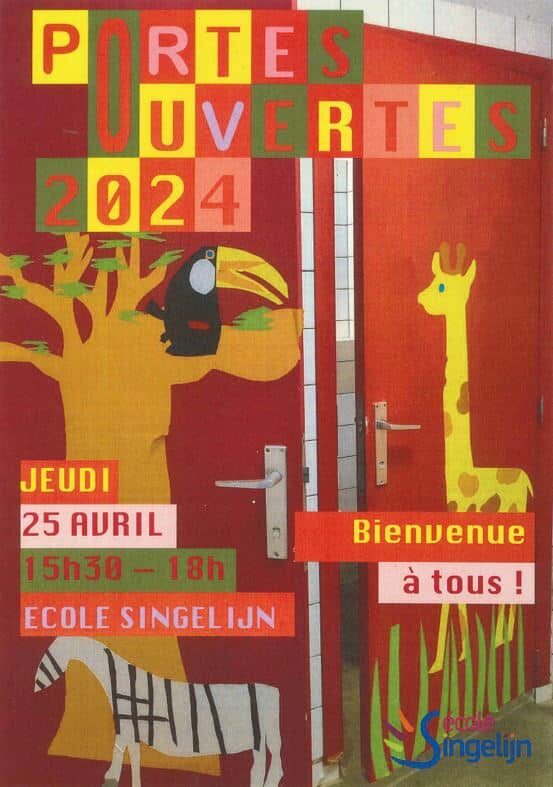

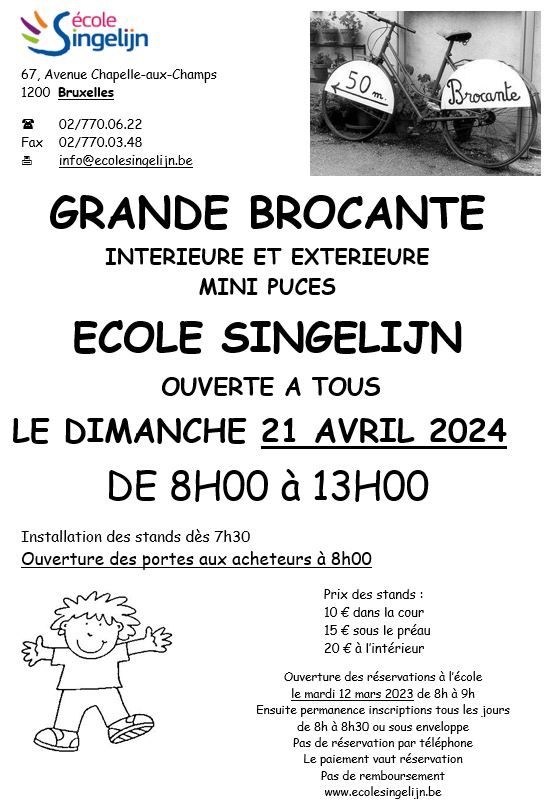

Actualités récentes

Calendrier du mois

lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | |||||

En savoir plus sur notre école ?

L’objectif prioritaire de l’école est d’arriver à des apprentissages de qualité pour tous les élèves dans une ambiance plaisante. Si vous avez la moindre question que ce soit sur cet objectif ou sur tout autre aspect, n’hésitez pas à nous contacter.